IL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN ITALIA RESTA UNA DELLE EMERGENZE PIÙ GRAVI. OLTRE IL 94% DEI COMUNI HA AREE ESPOSTE, E IL 18,4% DEL TERRITORIO È CLASSIFICATO AD ALTA PERICOLOSITÀ. IRMAP, LA PIATTAFORMA DI MONITORAGGIO PER LA RICOSTRUZIONE DI ISCHIA, DIVENTA UN MODELLO DI TRASPARENZA E INNOVAZIONE DIGITALE REPLICABILE IN TUTTO IL PAESE

L’ultimo rapporto ISPRA sul rischio idrogeologico in Italia

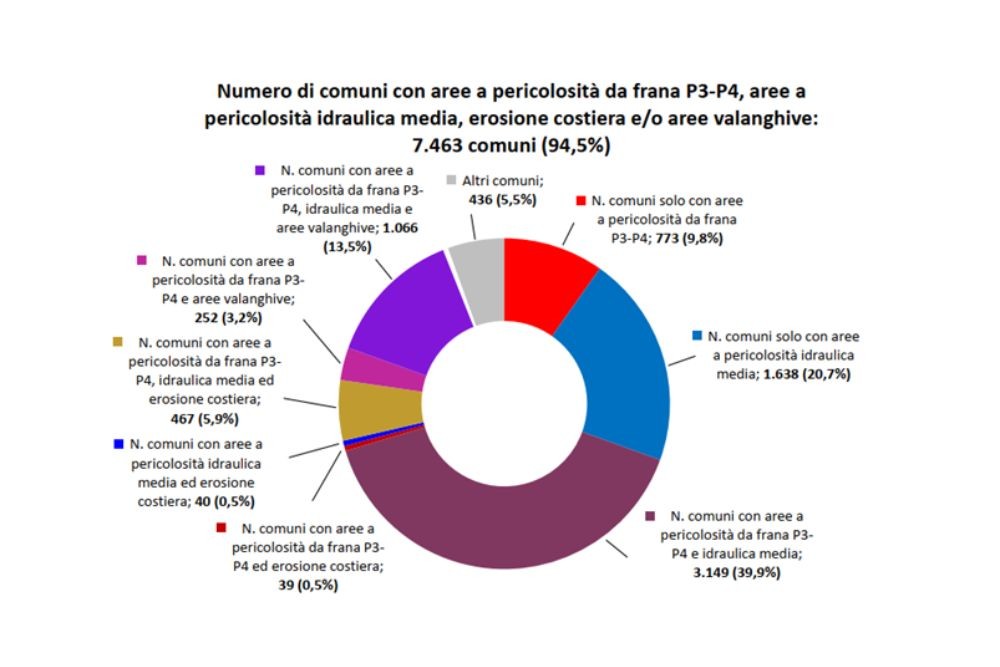

C’è un’Italia che frana, che si allaga, che arretra sotto l’impatto del mare. Ma c’è anche un’Italia che reagisce, che sperimenta e innova. Secondo l’ultimo Rapporto ISPRA, il 94,5% dei comuni italiani presenta aree a rischio idrogeologico e quasi un quinto del territorio nazionale è considerato ad alta pericolosità.

I numeri raccontano la dimensione del problema: 1,3 milioni di persone vivono in zone esposte a frane, 6,8 milioni in aree soggette ad alluvioni, 2,9 milioni rischiano inondazioni. Un Paese che, per la sua conformazione, la densità abitativa e la storia urbanistica, è fragile come pochi altri in Europa.

Oltre 636mila frane censite fanno dell’Italia il Paese più colpito del continente. Due frane su tre in Europa avvengono qui. Un primato amaro, che impone una riflessione profonda sulla nostra relazione con il territorio e sulle scelte che per decenni hanno privilegiato l’espansione urbana alla tutela dell’ambiente.

Rischio idrogeologico in Italia amplificato dal cambiamento climatico

Il rischio idrogeologico esiste da sempre. È la combinazione di tre fattori: pericolosità, vulnerabilità ed esposizione. Significa valutare quanto un evento sia probabile, quanto possa danneggiare persone o cose e quante risorse sono esposte. In base a questi parametri, il territorio viene suddiviso in quattro classi di rischio, da R1 (moderato) a R4 (molto elevato).

Ma oggi il problema non è più solo naturale. L’uomo ha cambiato i ritmi e la struttura dei paesaggi. Cementificazione, deforestazione, scarsa manutenzione e consumo di suolo hanno alterato gli equilibri idrici. Negli anni Cinquanta, il suolo artificiale copriva il 2,7% del territorio; oggi supera il 7%. Ogni metro quadrato impermeabilizzato riduce la capacità del terreno di assorbire pioggia e regolare il deflusso delle acque.

Il cambiamento climatico amplifica tutto questo. Le piogge intense si concentrano in pochi giorni e scaricano sul territorio una forza che le infrastrutture non riescono più a gestire. Le stagioni secche, invece, induriscono il terreno, rendendolo incapace di trattenere acqua quando finalmente arriva. L’effetto combinato è devastante: le frane aumentano, i fiumi esondano, i litorali si erodono.

Dove siamo oggi: tanti progetti, pochi completati

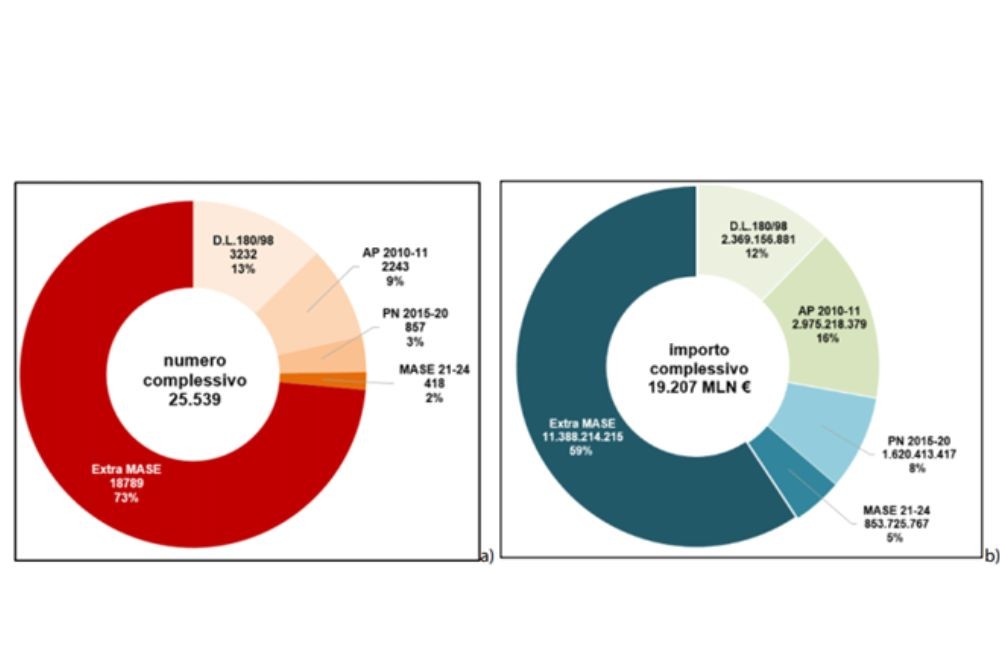

L’Italia investe da anni nella difesa del suolo, ma i risultati arrivano lentamente. Secondo i dati del Repertorio Nazionale degli Interventi per la Difesa del Suolo (ReNDiS), gestito da ISPRA, dal 1999 sono stati avviati quasi 26.000 interventi. Tuttavia, solo il 34% risulta completato, il 12% è in corso, il 19% è in progettazione e più di un terzo non è ancora partito.

In vent’anni sono stati spesi circa 6,6 miliardi di euro, per un totale di oltre 6mila opere. Una cifra importante ma non sufficiente. Il Piano ProteggItalia prevede 14,3 miliardi fino al 2030, a cui si aggiungono 2,4 miliardi del PNRR e 590 milioni stanziati nel 2025. Tuttavia, secondo il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, servirebbero almeno altri 27 miliardi per mettere davvero in sicurezza il territorio.

Dietro questi numeri si nasconde una verità semplice: la prevenzione costa meno della ricostruzione. Ogni euro speso prima di un disastro ne risparmia almeno cinque dopo. Eppure, in Italia, si continua troppo spesso a intervenire solo dopo le tragedie.

L’importanza della conoscenza e dei dati

Per gestire il rischio servono informazioni solide. Le valutazioni affidabili si costruiscono con un lavoro lungo e multidisciplinare: raccolta dei dati, rilievi sul campo, analisi geologiche, modelli idraulici e sistemi GIS che integrano tutto in mappe aggiornabili.

Queste mappe non sono solo strumenti tecnici, ma vere e proprie carte di cittadinanza. Indicano dove non costruire, dove rinforzare argini, dove riforestare. Permettono di pianificare la manutenzione, prevedere scenari di crisi e agire in modo coordinato.

Ma perché le mappe siano utili, devono essere aggiornate e accessibili. Il rischio idrogeologico non è statico: cambia con il clima, con l’uso del suolo e con ogni nuova opera. Serve una gestione dinamica e trasparente, capace di coinvolgere anche i cittadini.

IRMAP: la piattaforma che cambia la ricostruzione

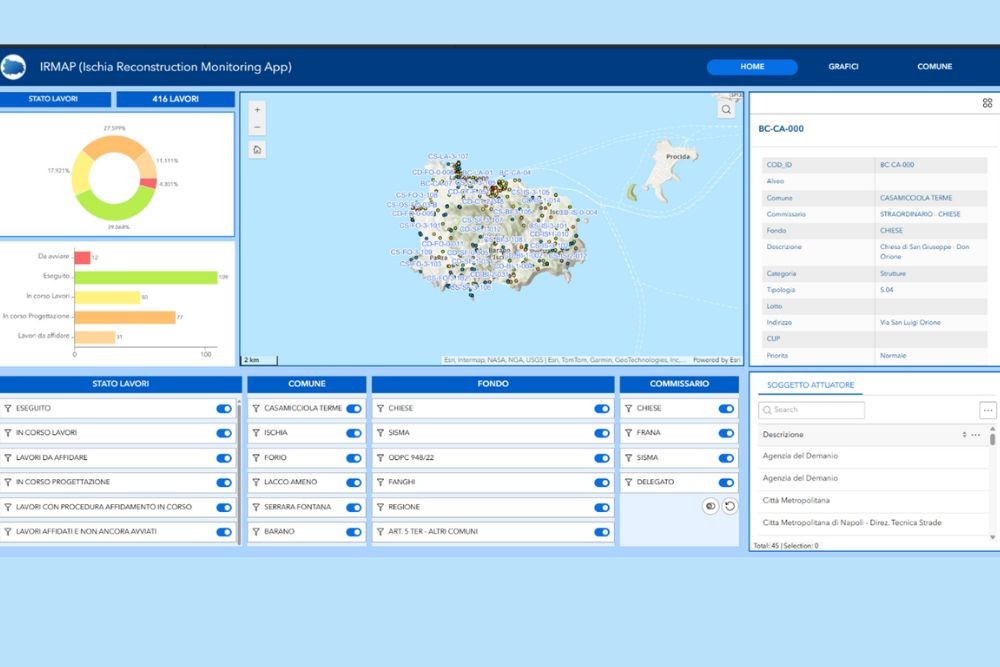

Da questa esigenza nasce IRMAP – Ischia Reconstruction Monitoring App Platform, un progetto sviluppato da ambiente con la collaborazione della Struttura Commissariale e della BEI. È una piattaforma digitale che monitora la ricostruzione post-disastro e la resilienza climatica, adottata ufficialmente nel 2024 con Decreto n. 2100.

IRMAP non è solo uno strumento tecnico, ma un nuovo modo di governare le emergenze. Grazie alla tecnologia GIS e a un sistema di georeferenziazione avanzato, consente di visualizzare su mappa tutti i cantieri dell’isola d’Ischia, verificando in tempo reale lo stato dei lavori e i progressi di ciascun intervento.

Ogni cantiere è un punto interattivo sulla mappa, corredato da schede, foto, documenti e dati aggiornati. I tecnici sul campo possono caricare informazioni direttamente tramite app, mentre i cittadini consultano tutto online. La trasparenza diventa parte del processo di ricostruzione, e il monitoraggio si trasforma in una forma di partecipazione pubblica.

Dalla burocrazia alla trasparenza

IRMAP offre due modalità di utilizzo: una dashboard desktop, pensata per la gestione e l’analisi dei dati, e una versione mobile per gli operatori in cantiere. Nella dashboard centrale, gli enti possono controllare cronoprogrammi, spese e avanzamento dei lavori. L’app “Survey123”, invece, permette di caricare dati e immagini direttamente sul posto. Tutto è tracciato, aggiornato, verificabile.

Il risultato è un sistema di monitoraggio unico in Italia, che unisce tecnologia, governance e responsabilità. I dati caricati dai soggetti attuatori diventano un requisito per accedere ai finanziamenti. Ogni aggiornamento contribuisce a creare un archivio condiviso e accessibile, utile a tecnici, amministrazioni e cittadini.

Il rischio idrogeologico in cifre

| Indicatore | Valore | Fonte / Nota |

|---|---|---|

| Comuni con aree a rischio | 94,5% | Rapporto ISPRA 2024 |

| Territorio ad alta pericolosità | 18,4% | Aree P3–P4 |

| Frane censite | 636.000+ | Due terzi del totale europeo |

| Residenti a rischio frana | 1,3 milioni | Dati ISPRA |

| Residenti a rischio alluvione | 6,8 milioni | Dati ISPRA |

| Residenti esposti a inondazioni | 2,9 milioni | Dati ISPRA |

| Progetti ReNDiS totali | ~26.000 | Dal 1999 |

| Progetti conclusi | 34% | Stato avanzamento 2025 |

| Spesa ventennale complessiva | 6,6 miliardi € | 6.063 interventi censiti |

| Risorse attuali (ProteggItalia + PNRR + 2025) | 17,3 miliardi € | Fondi complessivi in corso |

| Fabbisogno stimato residuo | 27 miliardi € | Stima CNI |

La forza del progetto IRMAP

La forza di IRMAP sta nella sua replicabilità. Lo stesso modello può essere adattato ad altri contesti: aree colpite da alluvioni, frane, incendi o erosione costiera.

La piattaforma rappresenta una best practice che coniuga digitalizzazione, trasparenza e partecipazione civica. In un Paese dove la lentezza burocratica spesso rallenta la ricostruzione, IRMAP dimostra che la tecnologia può diventare alleata della sicurezza e della fiducia pubblica.

La lezione di Ischia è chiara: la ricostruzione non deve limitarsi a riparare, ma deve migliorare. Ricostruire significa anche adattare il territorio al nuovo clima, rendendolo più resiliente e meno vulnerabile.

Prevenire conviene, ma serve continuità

La difesa del suolo non può essere episodica. Richiede programmazione, fondi stabili e una cultura della manutenzione diffusa. Le opere idrauliche e le riforestazioni sono solo una parte del lavoro. Senza cura costante, anche i migliori progetti perdono efficacia.

L’obiettivo deve essere duplice: ridurre la pericolosità e limitare la vulnerabilità. Significa ripristinare i corsi d’acqua, contenere l’erosione, ma anche spostare le costruzioni fuori dalle aree più esposte.

Il rischio idrogeologico non è un destino inevitabile, ma una condizione che si può governare. E l’Italia, con la sua storia di ingegneria idraulica e la sua nuova consapevolezza ambientale, ha tutti gli strumenti per farlo.

FAQ – Le domande più cercate

Che cosa significa rischio idrogeologico?

È la probabilità che eventi come frane o alluvioni provochino danni a persone, edifici o infrastrutture. Si calcola combinando pericolosità, vulnerabilità ed esposizione.

Perché l’Italia è così esposta?

Per la sua conformazione geografica e per decenni di urbanizzazione in aree instabili. Il consumo di suolo e la scarsa manutenzione aggravano la situazione.

Qual è la differenza tra prevenzione e ricostruzione?

La prevenzione riduce il rischio prima del disastro, con opere, manutenzione e monitoraggi. La ricostruzione interviene dopo, con costi economici e sociali molto più alti.

Che cosa rende innovativo il progetto IRMAP?

È la prima piattaforma digitale che unisce monitoraggio, trasparenza e partecipazione. Tutti i dati dei cantieri di Ischia sono pubblici e aggiornati in tempo reale.

È replicabile in altre regioni italiane?

Sì. IRMAP è pensata come modello scalabile per qualsiasi contesto di ricostruzione post-disastro o adattamento climatico.

Quanto servirebbe per mettere in sicurezza il Paese?

Secondo il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, almeno 27 miliardi di euro per 8.000 opere preventive.